・年齢:30代前半 千葉県在住

・総務・人事担当のサラリーマン

・第一種衛生管理者試験に一発合格

・後輩10人以上に試験対策の助言経験

衛生管理者の受験資格がないと諦めていませんか?

衛生管理者の受験資格は細かく16種類ありますが、全てに「労働衛生の実務に従事した経験を有するもの(=実務経験)」という文言が入っています。

全ての受験資格(安全衛生技術試験協会のページにとびます。1-1〜9-3まで16種類)

「実務経験」が具体的に何を言うのか、自分が「実務経験があるもの」に当てはまるのかわからない人も多いでしょう。

本記事では、第一種衛生管理者の筆者が「衛生管理者試験の受験資格」と「職場内に有資格者がいない時に、どんな人が試験を受けるべきなのか」を解説します。

- 幅広く実務経験と捉えられるので、受験資格ありとなる可能性が高い。

- 実務経験には、13の業務が定められている。

- 衛生管理者資格は労務担当者・現場の担当者が受けるべき。

衛生管理者の受験資格には多くの人が該当しますので安心してください!詳しく説明していきます。

衛生管理者の受験資格とは?16のパターン

衛生管理者の受験資格は、16の種類があり、安全衛生技術試験協会のページで公開されています。

【1-1】

学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【1-2】

大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者又は専門職大学前期課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【1-3】

省庁大学校を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【1-4】

専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【1-5】

指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【2】

学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【3】

船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【4】

高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【5-1】

専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの【注4】を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【5-2】

応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【6】

普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【7】

旧専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【8】

10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【9-1】

外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【9-2】

特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【9-3】

朝鮮大学校(4年制学科)を140単位以上取得して卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

こちらのいずれかに該当すれば、第一種衛生管理者・第二種衛生管理者の受験資格があります。

多くの人は1-1,2,10のいずれかに当てはまるでしょう。

- 1-1.大卒であれば、1年以上の労働衛生の実務

- 2.高卒であれば、3年以上の労働衛生の実務

- 10.その他(高卒未満)であれば、10年以上の労働衛生の実務

それぞれに「労働衛生の実務」という言葉があります。

労働衛生の実務に従事=実務経験とは?

衛生管理者資格を取得するために、「労働衛生の実務が必要だから、私は対象外か・・」と思うかもしれません。

安心してください、労働衛生の実務経験は「幅広い業務」を対象にしています。

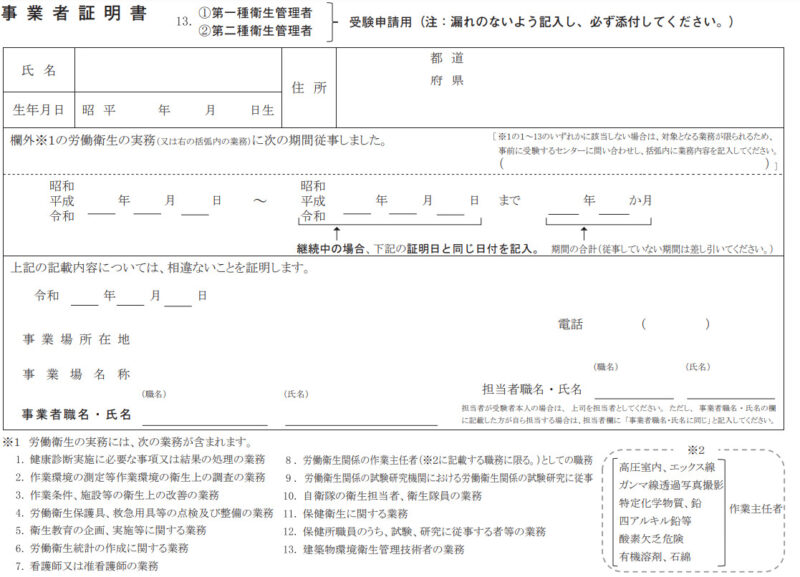

労働衛生の実務13種類

「労働衛生の実務」とは具体的には下記の13の業務です。

1.健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務

2.作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務

3.作業条件、施設等の衛生上の改善の業務

4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務

5.衛生教育の企画、実施等に関する業務

6.労働衛生の統計の作成に関する業務

7.看護師又は准看護師の業務

8.労働衛生関係の作業主任者としての業務

9. 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務

10. 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務

11. 保健衛生に関する業務

12. 保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務

13. 建築物環境衛生管理技術者の業務

「労働衛生の実務(13の業務)」は提出書類の「事業者証明書」に記載されています。

13の業務を見ると不安になりますが、「3.作業条件、施設等の衛生上の改善の業務」は多くの人が当てはまると思います。

実務経験がない?「掃除」や「整理整頓」も当てはまる

職場内の自分の身の回りの掃除(事業場の清掃)や整理整頓(デスク周りの整理整頓・備品の安全確認)の業務が「3.作業条件、施設等の衛生上の改善の業務」に当たると解釈できますので、事業者が認めれば、これを「労働衛生の実務経験」としてカウントして問題ありません。

私も、特別な作業管理の業務などをしていませんでしたが、事業者からの承認を受けています。

幅広い「掃除」や「整理整頓」を実務経験とみなせば、以下の勤務歴と受験が可能です。

- 大卒+1年の勤務歴

- 高卒+3年の勤務歴

- 高卒未満でも10年の勤務歴

正式な案内では「勤務歴」ではなく、「実務経験」と記載されていますが、事業者証明書を発行できれば問題ありません。

自分に受験資格があるとわかったら、テキストを購入し、勉強を始めましょう!1冊だけ挙げるなら以下のテキストがおすすめです。

多くの人に、衛生管理者資格受験に必要な「労働衛生の実務経験」があると理解いただけたかと思います。

実際に、職場内で誰かが衛生管理者資格を取得しなければならないことがあるでしょう。そんな時、どのように受験者を決めればいいでしょうか。

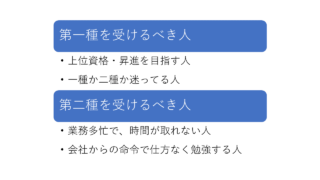

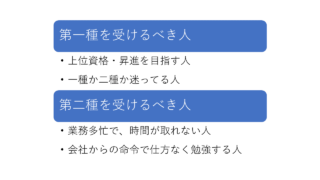

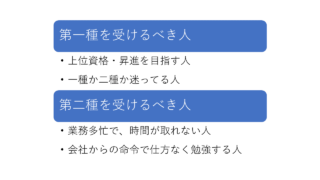

衛生管理者試験を受けるのに有利な人とは?

「職場内で誰かが衛生管理者免許を取得しなければならない。」

そんな時に、誰が受験すると有利なのでしょうか?

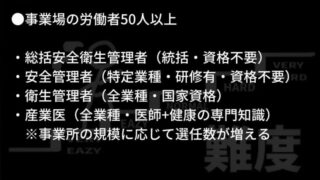

職場の人事・労務担当者

人事・労務関係の担当は勤怠管理や健康診断の業務をやっていることも多いため、まず受講対象になるでしょう。

また、「労働衛生」の観点で事業場へ指導を行うこともあるので、ある程度指導をできる立場の人がいいです。

人事・労務担当者であれば、労働基準法の知識もあるでしょうし、年休取得や労働時間の上限などのルールは常識になっているかもしれません。

工場・事業所等の現場担当者

現場にしかわからないことも多いです。例えば、換気が行いにくく、湿度が高い部屋だったとしても製造工程ではやむを得ないということもあります。

普段はその場所にいない衛生管理者が指摘しても、的はずれなことも多いです(もちろん、外からの目線で指摘することも必要ですが)。

そのような理由から、現場について詳しい人が衛生管理者となり、現場での実態に即した「労働環境」の提案をしていく。というのがいいでしょう。

また、化学物質などの現場の人でなければ、

・ベンゼン ・ベンジジン ・黄りんマッチ という物質を知らないかもしれません。

人事・労務担当者や現場担当者が衛生管理者になれば、より上位の資格に挑戦する足がかりにもなります。

【関連記事】衛生管理者の関連資格、次のステップの資格を紹介(労働衛生や人事労務など)

高校で「生物」を勉強していた人

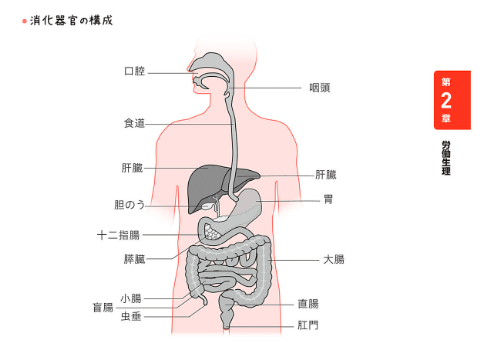

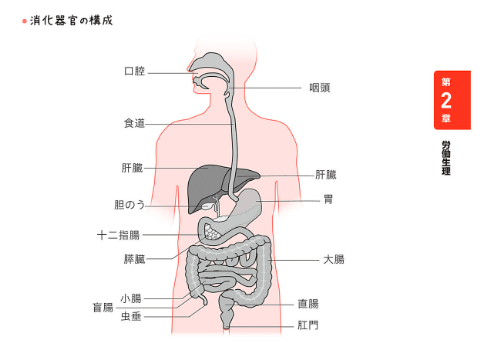

「労働生理」では人体についての問題が出ます。「高校生物」の範囲とかぶる部分が多いです。

中学理科の知識でわかるものもありますが、高校生物までやっているとだいぶ有利だと思います。

血液がどう流れているか、目の組織はどうなっていて、どの部位が光を感じるかなどですね。

まとめ:衛生管理者の受験資格は多くの人にある

衛生管理者の「実務経験の内容」、「実際にどんな人が受験すると有利か」について説明してきました。

事業者が証明書を発行してくれれば、ほとんどの人が受験できるということになります。

事業者(会社)が証明書を発行してくれないと悩んでいる方は、下記の記事も参考にしてください。

あなたが受験することが決まったら、オススメの勉強方法・通信講座の記事もありますので、参考にしてもらえると嬉しいです。